日帰り, 1回目, 晴れ, 2020年度中84湯目

ふるさと納税の返礼で貰った宿泊券を使うために鹿児島にやって来た。宿泊券は初日に使い、昨夜は鹿児島天文館の「温泉ホテル中原別荘」に宿泊した。今日は鹿児島3日目で市内の温泉銭湯を2つ廻った。1つ目は「かごっま温泉」、2つ目がこの記事で記録する「天然温泉湯乃山」だ。

「天然温泉湯乃山」は1959年に開業した、鹿児島市内の温泉でも古参にあたる温泉。当時の昭和な雰囲気を残しているためか、町中すぐ近くにあるのに秘湯のように呼ばれることがあるようだ。温泉は麦茶のような淡い茶褐色透明で、小さな浴槽に掛け流ししているので湯が新鮮なまま入浴できて素晴しい。成分総計の半分がメタけい酸成分だったり、町中では珍しく明礬 (アルミニウム) が含まれていたりして、見所も多い。

家族風呂を5室も備えて貸切でゆっくり入浴できることも魅力的で、何度も利用したい温泉だ。

施設・温泉概要

所在地: 鹿児島県鹿児島市城山町12-1

Web: 天然温泉湯乃山|鹿児島県観光サイト/かごしまの旅

日帰り入浴: 可 7:00-22:00 (受付21:00まで)

宿泊: 不可

源泉名: 甲突川左岸8号

湧出地: 鹿児島県鹿児島市城山町286-2

湧出量: 記載無し (動力揚湯)

泉温: 42.9 ℃

pH: 8.5

溶存物質合計 (ガス性のものを除く): 273 mg/kg

成分総計: 273 mg/kg

泉質: アルカリ性単純温泉 (低張性・アルカリ性・高温泉)

旧泉質名: 単純温泉

一番良い浴槽の温泉利用方法:

| 加温 | 加水 | 循環 | 消毒 |

|---|---|---|---|

| 無 | 無 | 無 | 無 |

鹿児島でも古参の温泉

「天然温泉湯乃山」は鹿児島市にある温泉。規模的には銭湯っぽいが一般浴場ではなく、公衆浴場組合にも加入していない。場所は城山東端の少し坂を上ったところにあり、その雰囲気と商売気の少なさからか「市内の秘湯」やら「知る人ぞ知る」扱いをされているようだ。だが実際には市役所から 400 m 、鶴丸城から 200 m しか離れていないので、市内に住んでいたら毎日通える立地にある。

開業についての正確な情報源を見つけられないが、1959年 (昭和36年) にオープンしたらしい。

鹿児島市で初めて掘削により温泉が湧出したのは昭和5〜7年頃である。その後昭和30年頃から掘削が盛んになり、多くの温泉が誕生した [1]。天然温泉湯乃山はその初期にオープンした施設のようだ。湯乃山で使用する源泉「甲突川 (こうつきがわ) 左岸8号」も、今や100本を越える「甲突川左岸」源泉の1桁番号を持つ由緒正しき源泉なのである。

現在、鹿児島市には266本の源泉 (令和2年3月末日) があり、全国の県庁所在地で最も多い。せっかくだから鹿児島市の統計資料 [2] を引用しておくと以下の通り:

| 地区別 | 総数 |

|---|---|

| 源泉総数 | 266 |

| 利用源泉 (自噴) | 2 |

| 利用源泉 (動力) | 145 |

| 未利用源泉 (自噴) | 15 |

| 未利用源泉 (動力) | 104 |

| 温度別源泉 (25℃未満) | 2 |

| 温度別源泉 (25℃〜42℃) | 84 |

| 温度別源泉 (42℃以上) | 180 |

| 温度湧出量 (L/分) 自噴 | 433 |

| 温度湧出量 (L/分) 動力 | 17352 |

| 宿泊施設数 | 23 |

| 温泉利用公衆浴場数 | 23 |

ちなみにこのうち29本は桜島の源泉。

鹿児島市内の温泉のほとんどは掘削により湧出している。これらの温泉は、市の地下 600 m 〜 700 m 以深に広がる基盤岩の地層に貯留されたものと考えられる [3]。なおこの基盤岩は四万十層群と呼ばれ、九州から関東まで広がるメジャーな地層群。中生代白亜紀〜新生代古第三紀に形成された地層で、付加体 (海洋プレートが大陸側プレートの下に潜り込む時に、プレート上層部が削れて海底から積み重なってできた岩石) により構成されている。

古き良き家族風呂が充実

鹿児島市電に乗って「水族館口」で下車。北西に向かって真っ直ぐ道路を歩いて 300 m。突き当たりには突然、西郷隆盛終焉之地が出現して大きな石碑が建てられている。温泉はどこだ、そう思いながら左側を見ると…

⬑ 温泉の幟がはためいていた

ここが天然温泉湯乃山だ。

⬑ 朝7:00開店 夜9:00まで受付

⬑ 谷詰みの石垣の「美人になる温泉」がくせになる

⬑ 緩い斜面を登り、ここが受付

受付で家族湯と大浴場のいずれに入浴するか訊かれたので家族湯を選択。案内されて奥に進むと浴室の並ぶ長屋があった。今回、大浴場は利用しなかった。誰も使っていなそうだったし、見せてもらえばよかったかもしれない。

⬑ 家族湯は5室

2室空いていて好きな方を選んで良いと言われたので、1室だけチラッと覗いてみた。

⬑ こんな感じ

浴室や浴槽の形状は全て同じなわけではなさそう。

⬑ 浴槽から湯がたっぷりと溢れる

⬑ 最終的に一番奥に入った

新鮮な麦茶色の源泉を掛け流し

浴室は小さく、シャワーやカランも無い素朴なもの。浴槽は1つで、2人も入れば狭く感じるくらいの大きさ。壁面は長方形タイル張り、底は大小混在の円い石敷き詰め。浴槽底のデザインは昨日入浴した湯之元温泉の「田之湯温泉」に似ている気がする。同時期に作られたのか…?

浴槽の他にもう1つ謎の深い槽があった。たぶん打たせ湯か立ち湯のためのものだと思うのだけど、用途が不明だった。

⬑ 素朴な浴室

浴槽横に設置されたブロックからホースが伸びていて温泉が流れ出している。先端は湯に浸してあるので一種の浴槽内注入。

⬑ ホースを持ち上げてみた

ホースからは透明な湯が放出されている。湯量はそこまで多くないものの、これが5浴室と男女別大浴場分あると考えるとなかなかの湯量だ。全部で 300 ℓ/分 くらいあるだろうか、それを常時掛け流ししていることになる。

浴槽は小さいから、浴室ごとの湯量はこれだけあれば十分。浴槽の湯が少し減ったとしても、すぐに溜まってオーバーフローし床を洗い流していた。実際、ホースから流れ出す湯の温度も、浴槽の温度も同じ41℃程度。源泉温度が43℃で非加熱だから、かなり源泉に近い状態で温泉を使用しているということだ。

⬑ 真上から

浴槽の湯は麦茶のような茶褐色透明。色は薄くて浴槽の中もはっきりと見えた。浮遊物や析出物も無し。ただし、浴槽は少し着色されて焦茶色を帯びていた。

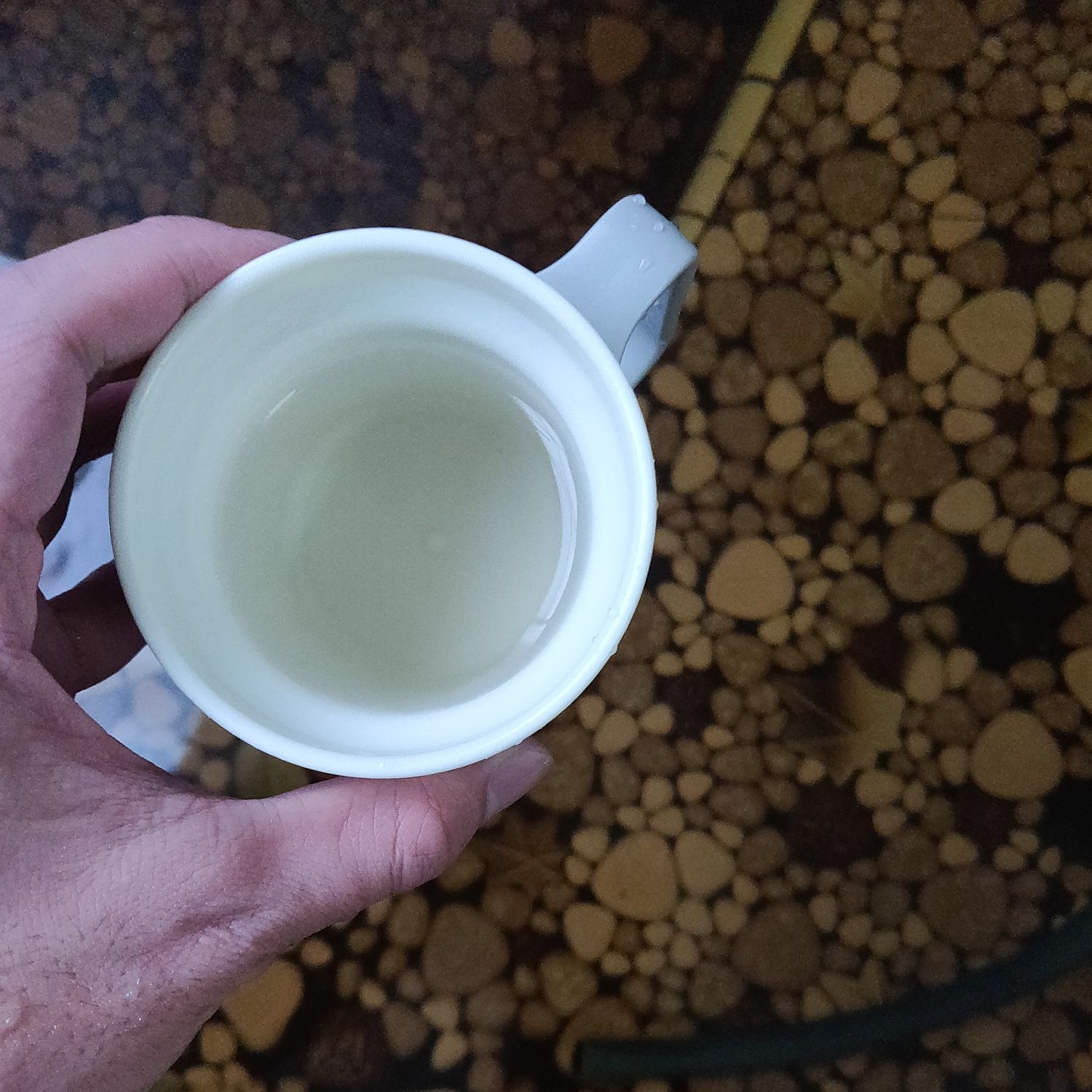

⬑ 白いコップに汲んでも無色透明

飲んだり嗅いだりしてみても無味、無臭で特徴は無かった。肌触りは少しツルツルした感じがあった。温まりも弱めですっきりのぼせにくいので、ずっと浸かり続けて長湯ができる。家族湯は1回1時間ということになっているが、もう少しゆっくり浸かっていたいと思った。

⬑ 入浴中目線 お湯たっぷりで良い景色

温泉の成分

温泉の成分分析書は撮影し忘れてしまった。インターネットで情報を収集した。

以下は自前のプログラムに分析書のデータを入力して、自動計算したもの。本物の分析書とは計算精度等の理由によりやや値が異なる場合があるかもしれない。

源泉名: 甲突川左岸8号

湧出地: 鹿児島市城山町286-2

分析年月日: 平成16年12月24日

湧出量 記載無し

pH 8.5

泉温: 42.9 ℃ (気温18.6℃)

泉質 アルカリ性単純温泉 (低張性・アルカリ性・高温泉)

溶存物質合計 (ガス性のものを除く) 273 mg/kg

成分総計 273 mg/kg

温泉の成分は以下の通り:

(1) 陽イオン

| 成分 | ミリグラム [mg/kg] | ミリバル [mval/kg] | ミリバル% [mval%] |

|---|---|---|---|

| ナトリウムイオン (Na+) | 47.50 | 2.07 | 96.28 |

| カリウムイオン (K+) | 2.40 | 0.06 | 2.79 |

| カルシウムイオン (Ca2+) | 0.30 | 0.01 | 0.47 |

| アルミニウムイオン (Al3+) | 0.10 | 0.01 | 0.47 |

| 陽イオン計 | 50.3 | 2.15 | 100.00 |

(2) 陰イオン

| 成分 | ミリグラム [mg/kg] | ミリバル [mval/kg] | ミリバル% [mval%] |

|---|---|---|---|

| フッ素イオン (F-) | 0.80 | 0.04 | 1.83 |

| 塩素イオン (Cl-) | 5.30 | 0.15 | 6.88 |

| 硫酸イオン (SO42-) | 6.20 | 0.13 | 5.96 |

| 硝酸イオン (NO3-) | 0.20 | 0.00 | 0.00 |

| リン酸水素イオン (HPO42-) | 3.10 | 0.06 | 2.75 |

| 炭酸水素イオン (HCO3-) | 55.00 | 0.90 | 41.28 |

| 炭酸イオン (CO32-) | 27.00 | 0.90 | 41.28 |

| 陰イオン計 | 97.6 | 2.18 | 100.00 |

(3) 遊離成分

| 成分 | ミリグラム [mg/kg] | ミリモル [mmol/kg] |

|---|---|---|

| メタケイ酸 (H2SiO3) | 124.40 | 1.59 |

| メタホウ酸 (HBO2) | 0.70 | 0.02 |

| 非解離成分計 | 125.10 | 1.61 |

| 成分 | ミリグラム [mg/kg] | ミリモル [mmol/kg] |

|---|---|---|

| 遊離二酸化炭素 (CO2) | <0.1< td> | -- |

| 遊離硫化水素 (H2S) | <0.1< td> | -- |

| 溶存ガス成分計 | 0.00 | 0.00 |

(4) その他の微量成分

| 成分 | ミリグラム [mg/kg] | ミリモル [mmol/kg] |

|---|---|---|

| 総砒素 (As) | 0.001 未満 | -- |

| 総水銀 (Hg) | 0.0005 未満 | -- |

| 銅イオン (Cu) | 0.05未満 | -- |

| 鉛イオン (Pb) | 0.05 未満 | -- |

| カドミウムイオン (Cd) | 0.05 未満 | -- |

| 亜鉛イオン (Zn) | 0.05 未満 | -- |

| 微量成分計 | 0.00 | 0.00 |

下記にも掲載しました。

甲突川左岸8号 - 湯花草子

源泉は「甲突川左岸8号」で、鹿児島市内では多い「甲突川左岸」シリーズの湯で、冒頭でも述べたように1桁番号を持つ古参の源泉。この周辺で掘削された温泉は自家源泉であっても「甲突川左岸」の名を冠していることが多い。

溶存物質量は 273 mg/kg。これはかなり少な目であっさりしている。成分が少なくても、泉温が42℃以上、pHが8.5以上なのでアルカリ性単純温泉の高温泉に分類される。

成分比を見ると、陽イオンはナトリウムイオンが 96 mval%、陰イオンは炭酸水素イオンと炭酸イオンが合わせて 82.6 mval% なので重曹泉の泉質。茶褐色の湯は重曹成分に関係する色のようだ。

少し変わっているのはアルミニウムイオンが 0.1 mg/kg 検出されていることだ。だから何が起きるかと言うと特段何も無いのだけど、町中の温泉の分析書でアルミニウム成分があるのは単純に珍しい。

あとはメタけい酸が 124 mg/kg 含まれる。これは絶対量としても多いし、相対的にも、成分総計の50%近くがメタけい酸ということだから、かなり特殊だと思う。重曹分との相乗効果や温泉の鮮度を合わせて考えて、もしかしてすごい名湯なんじゃないだろうか。